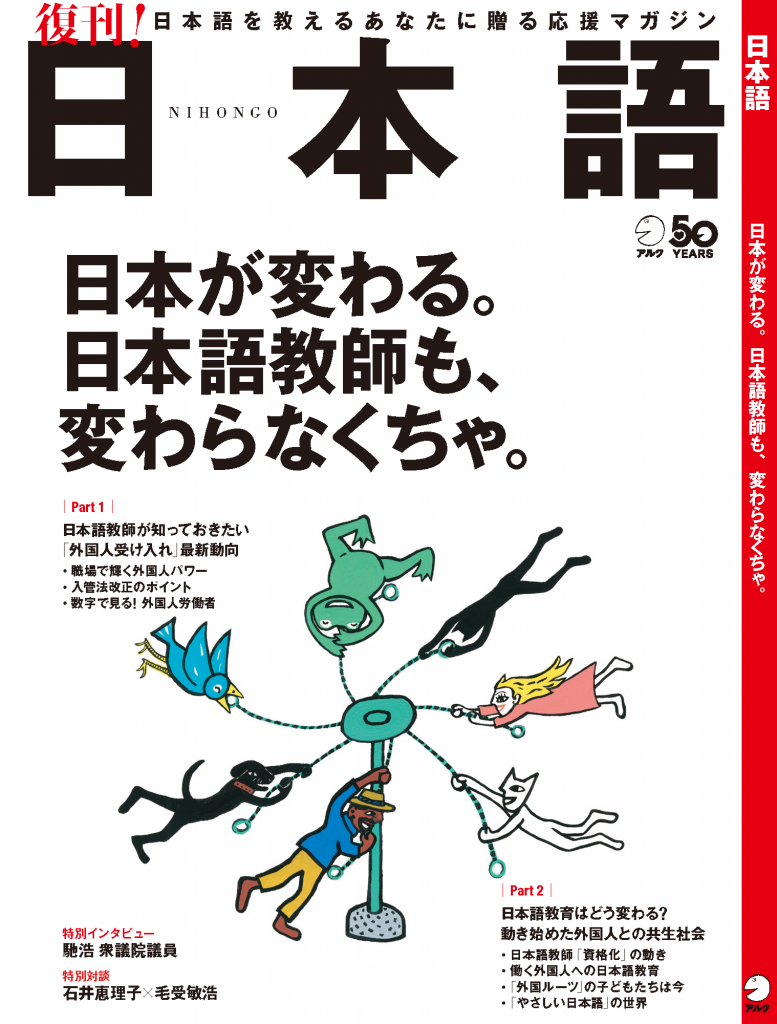

アルクが「日本語教育の現在と未来」がまるごと分かる『日本語』を刊行

- 2019/9/6

- ぷらっとニュース, 多文化共生

- 426 comments

アルクが「日本語教育の現在と未来」がまるごと分かる『日本語』を刊行

*****

株式会社アルクが日本語教育の専門誌「日本語」を9月6日に刊行します。日本語教育関係者が待望していた専門誌です。「日本語」刊行にあたり、以下、アルク日本語編集部よりその紹介や抱負を寄稿していただきました。

*****

この度、アルク創立50周年を記念して『日本語』を刊行することになりました。

外国人受入れのための法整備が急激に進む中で、日本語教育の世界はどう拡大し、日本語教師の役割はどう変わっていくのか。 日本語教師や日本語教師志望者必携の一冊です。内容は以下の2部構成になっています。

第1部:日本語教師が知っておきたい「外国人受け入れ」最新動向

最近、都会のコンビニ、居酒屋などで外国の人が働いている姿をよく見かけます。また、食品や機械工場、農業・漁業から介護やITといった最先端の現場でも外国人材がどんどん増えています。というより、外国人なしには多くの産業が既に成り立たなくなっています。本書の第1部では、宿泊・介護・看護・食料品製造・ITなど、日本全国のさまざまな「働く現場」で活躍する外国人の姿を紹介します。少子高齢化に伴い生産年齢人口は急激に減少しており、その対策に国もようやく重い腰を上げました。「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」「留学生の就職支援のための法務省告示改正」「特定技能」「日本語教育推進法」など、日本で働き、生活する外国人を支えるさまざまな法整備についても、分かりやすく解説しています

第2部:日本語教育はどう変わる? 動き始めた外国人との共生社会

多文化共生社会に向けて動き出した日本社会。その中で、日本語教育の規模は拡大し、日本語教師の役割は今まで以上に重要になっています。第2部では、今、日本語教育の中でどのようなことが起きていて、そこで何が日本語教師に求められているのかを、さまざまな角度から捉えます。日本語教師の皆さんには特に関心の高いところだと思います。今まさに動きつつある日本語教師資格創設の動き、6月に「日本語教育推進法」を成立させた立役者・日本語教育推進議員連盟の馳浩事務局長(衆議院議員)のインタビュー、特定技能で始まった日本語基礎テストや日本で働く際に求められる日本語力についての解説、日本語指導を必要としている児童生徒については田中宝紀さん(NPO法人 青少年自立援助センター)の寄稿、多文化共生の共通語「やさしい日本語」については庵功雄さん(一橋大学教授)へのインタビューなど、ホットなテーマ、話題のキーパーソンが続々と登場します。

さらに:特別対談では、日本語教育学会会長の石井恵理子さん(東京女子大学教授)と外国人定住政策の第一人者の毛受敏浩さん(日本国際交流センター執行理事)ががっぷり四つに組み、外国人受け入れにより広がっていく日本語教育の未来についてディープに語り合いました。また、未来の日本語教育を担う若手日本語教師3名には、日本語教師としてのキャリアデザインについて熱く語ってもらいました。読めば読むほど元気が出てくる座談会です。

『日本語』は、これから日本語教師を目指される方にとっては、日本語教育を取り巻く現状について新鮮な目でご覧になっていただける1冊だと思います。また既に日本語を教えていらっしゃる方にとっては、何となく懐かしさを感じていただけるかもしれません。本誌は、2013 年に休刊になった『月刊日本語(季刊日本語教育ジャーナル)』を「復刊」させたものだからです。日本が多文化共生社会へ大きく移り変わろうとしている今、日本語教育の社会的役割はこれまで以上に重要になっています。その時に、日本語教育から日本社会へ発信するメディアの役割を『日本語』は果たしたいと考えています。

日本は海外から外国人を適正に受け入れ、受け入れたからには責任を持って必要な対応をするべきだと考えます。地域社会、職場、学校においての基本的なコミュニケーションは日本語で行われることから、必要な日本語教育については、国・地方公共団体・受け入れ企業が責任を持って推進すべきだと思います。その際に、どのような日本語教育をどのような形でどの程度行うべきかの「知恵」は、日本語教育側からこれまでの研究や実践に基づいて大いに発信すべきでしょう。

日本語教師が多文化共生社会づくりの最前線を担い、受け入れる側と受け入れられる側の双方の努力をもって、日本社会がこれまで以上に誰にとっても住みやすく、やさしく、夢の持てる国になっていくことを願っています。そのために本書が微力ながらも何らかのお役に立つのであれば幸甚です。

amazonの紹介ページへリンク

https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%

株式会社アルク

日本語編集部