【寄稿者:吉開章】

インバウンド客数上位国地域は、日本語学習者数と強い相関がある

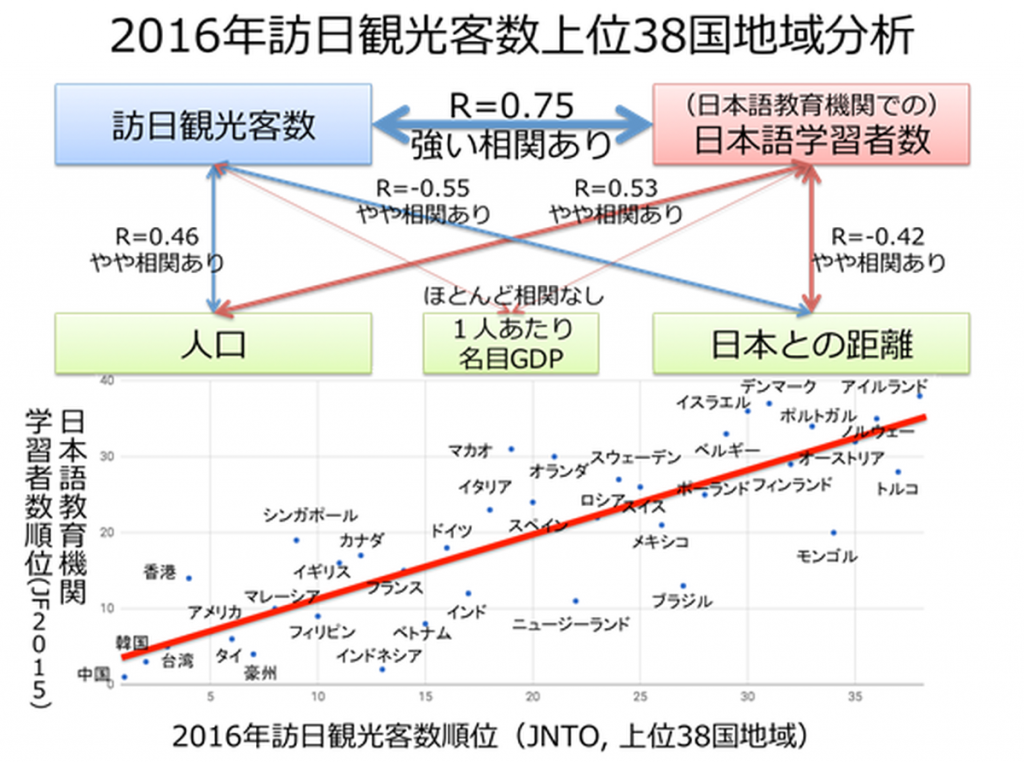

ある国からのインバウンド客が多いということは、その国の他のどういうことと相関があるのだろうか。

まず考えられるのは「距離」である。日本に近ければ近いほど訪れやすい。次に考えられるのは「人口」だろう。人口が多ければ旅行客も多い。もしかしたら、「人々の豊かさ」もあるかもしれない。1人あたりのGDPが高ければ高いほど、海外旅行をする余裕も出て来るだろう。

ここで「日本語学習者数」という要素を考えてみる。日本語を学ぶ人が多ければ多いほど、日本への旅行客も多くなるのでは?

これらの仮説を、国際交流基金(以下「JF」)の2015年「海外日本語教育機関調査(以下「機関調査」)による日本語学習者数などを使い、2016年の訪日観光客数上位38国地域で検証したところ、次のような結果が出た(詳細はこちら)。

まとめると、訪日観光客数上位の国地域と

・人の平均的な豊かさとはあまり相関がない(相関係数R=-0.17)

・人口とはやや正の相関がある(人口が多ければ観光客も多い)(R=0.46)

・日本までの距離とはやや負の相関がある(近ければ観光客数も多い)(R=-0.55)

・日本語学習者数とは強い正の相関がある(相関係数R=0.75)

機関調査は教育機関で学ぶ現役学習者を対象とし、その多くは高校生以下である。彼らが自ら日本に行くことは考えにくい。しかしこのように強い相関が見られるのは、かつて学校で日本語を学んだ人たちがその後も学校外で学習を継続し、経済力をつけてから日本に行くようになったということだろう。

熱心な日本語学習者が、地方観光先を選ぶ

また、昨今のインバウンド客は、東京・大阪・京都など大都市圏だけでなく、驚くほどの田舎まで訪れている。生まれて初めて行く日本が誰も知らない地方都市ということは考えづらい。地方の観光を支えるのは、リピーター客の多い韓国・台湾・香港人が中心である。

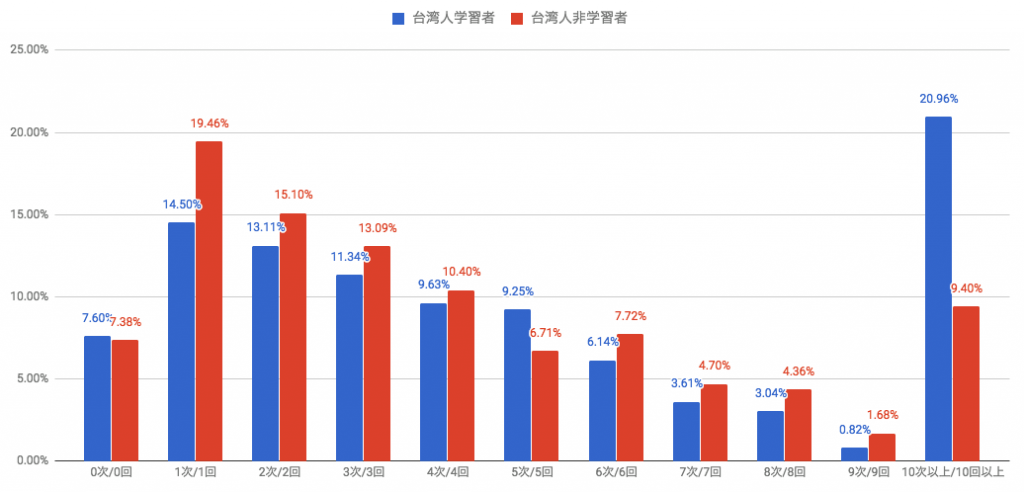

福岡県柳川市も例外ではなく、2015年に同市を訪れた外国人観光客15万人のうち、半分以上が台湾人だった。同年、柳川市は台湾人の「日本語学習者」に注目し、やさしい日本語で接客する「やさしい日本語ツーリズム」事業を検討していた。市は交付金申請のために、Facebook上の台湾人日本語学習者グループおよび旅行愛好者グループでアンケートを実施したところ、訪日回数に関して以下のような驚くべき結果を得た(プレゼン資料はこちら)。

台湾人日本語学習者・非学習者別訪日回数

・日本語学習者(以下「学習者」)のうち21%は10回以上来たことがある

・学習者の方が非学習者より、日本語学習者と一緒に旅行する傾向が強い

・学習者はほぼ全員、旅行先では日本語で日本人と話したいと考えている

・グループ旅行で訪問地方・都市などを選ぶ際、学習者の方が非学習者より影響力が大きい

まとめれば、「熱心な台湾人日本語学習者の多くが訪日リピーターであり、どこに行くかの意思決定者でもある」と言えるだろう。この調査が決め手で、柳川市は2016年度内閣府地方創生加速化交付金1500万円を得た。

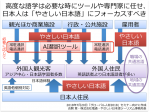

柳川市の事業開始と同時に電通が発表した「台湾人の日本語学習者数は200万人規模」(現在はJFと電通の共同調査の一部)では、18歳から64歳までの台湾人が3人集まれば、少なくとも1人はかんたんな日本語が話せる確率は80%という結果が出ており(プレゼン資料はこちら)、台湾人のグループ観光客には、やさしい日本語で接客できる場合が多いことがわかった。

柳川市は市内で「やさしい日本語バッジ」を販売し、事業者や市民に「やさしい日本語」の研修会を提供することで、観光客への接客だけでなく、市民の交流も促進させようと計画している。このバッジは市外向け通販も行っている

リピーター客は日本語を「趣味」で学んでおり、日本人と直接触れ合う体験をしたいと思っている。地方インバウンド観光において海外の日本語学習者に注目し、彼らにたくさん日本語を話してもらうよう「やさしい日本語」で受け入れることは、マーケティング視点、および受入側言語の視点からも極めて有効だ。そして観光資源や予算があまりない地方でも実現可能な施策である。彼らにとって地元とのふれあいが観光体験そのものだからだ。

日本語教育が生み出す新しい雇用、生きがい、そして地方創生

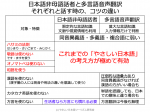

これまで日本語教育は、国内は多文化共生、海外は日本や日本文化のPRの文脈で語られることが多く、一般的には直接的な経済活動と遠い存在であったといえよう。しかしネットやLCCが世界を狭くし、スマホが学校も図書館もないところで日本語学習を可能にした。東南アジア諸国の経済隆盛に伴い、今後日本語を学んで日本旅行を楽しみたいと思う若者・家族連れが増加するのは間違いない。

そんな日本語学習者を増やし日本に導いていくのも、日本語教師の役割であり、新しい就業チャンスになる。さらには、日本人が英語でなく、日本語学習者と「やさしい日本語」で会話できるようになれば、地方のお年寄りに生きがいと雇用を生むことになるだろう。

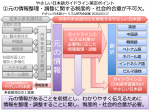

日本語教育推進基本法周りでは、公教育を中心としたセイフティネット的な議論が活発である。しかし多文化共生において圧倒的多数派は日本人であり、一般日本人側が言語を調整すること、すなわち「やさしい日本語」のインパクトや意義はまだ十分に検討されていないように思われる。

地方の「インバウンド観光」の視点から「日本語学習者」と「やさしい日本語」に注目することは、雇用や地方創生の文脈から地方でも推進しやすい経済施策になり得る。同時にそれは日本人の外国人への心理障壁を下げ、多文化共生の課題に対し、受け入れ側の下地づくりにつながることになる。

現在機運が盛り上がっている日本語教育周りの政策についても、社会コスト面だけでなく経済や雇用の側面でも検討してみれば、より多くの日本人が受け入れやすいものになるのではないだろうか。

やさしい日本語ツーリズム研究会はこちら

https://yasashii-nihongo-tourism.jp/