コラム 日本語議連発足から8日で1年 議論は順調に進んできたが…

- 2017/11/8

- 日本語議連

- 日本語教育推進基本法, 日本語議連

- 3 comments

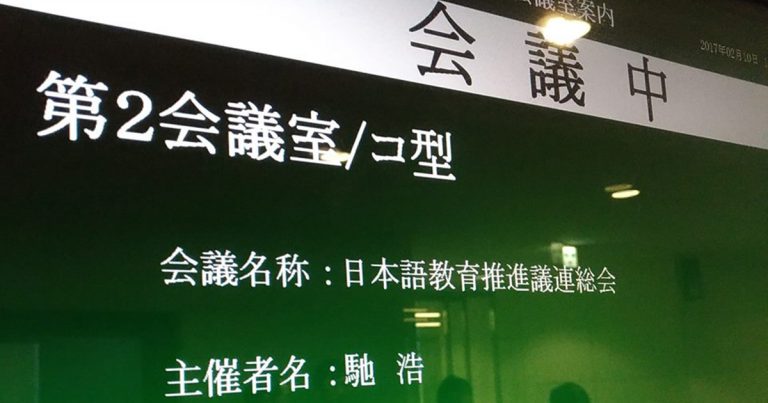

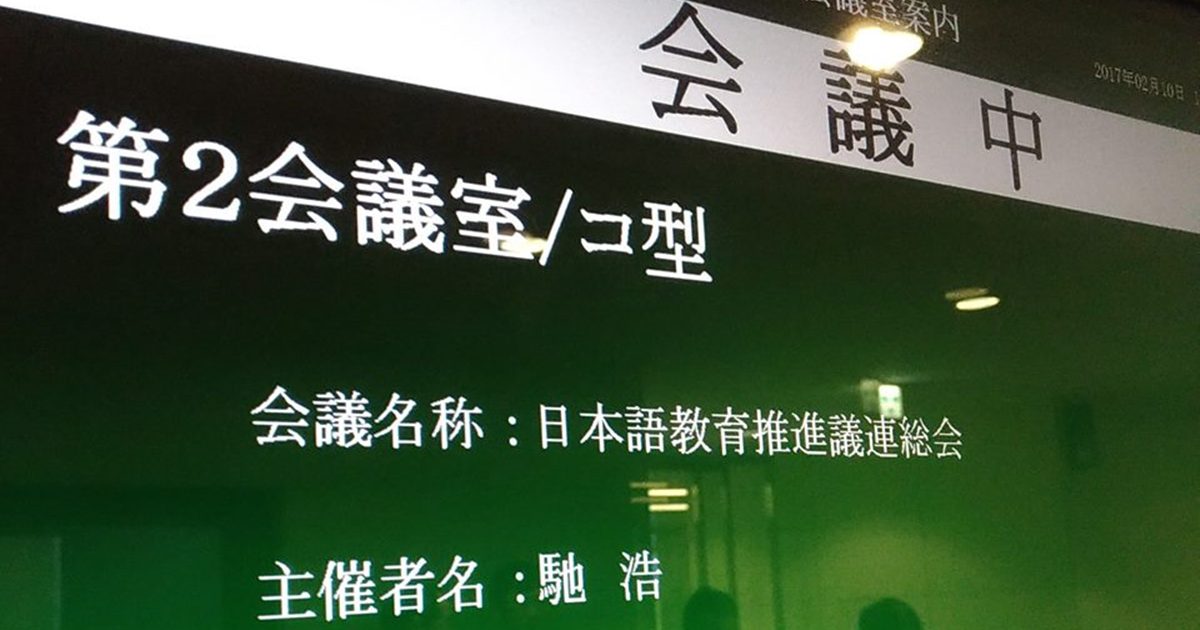

日本語教育推進議員連盟(河村建夫会長)が発足して、8日で1年が過ぎた。日本語議連としては設立総会で役員人事を決めて議論をスタートさせてから計8回の総会(勉強会)を開くとともに、中川正春会長代行を座長とする立法チームを設置し、日本語教育推進基本法(仮称)の法案づくりの具体的な検討始めている。これまでは順調なテンポで議論が進んでいるようだ。

日本語議連の参加を呼び掛ける「ご案内」では、在留外国人が急増する現状を踏まえ「日本語教育の基盤を強化する必要がある」として、日本語教育推進基本法の制定を目指す考えを明らかにした。裏を返せば、日本語教に関する法的な整備が整っていないということ。日本語議連が目指す方向は明確だ。

その理由は設立総会に出席した関係省庁などの顔ぶれを見てもわかる。呼ばれたのは、文化庁、文部科学省、内閣府、法務省、外務省・国際交流基金、厚生労働省、経済産業省の各担当者。日本語教育の行政事務との関りが多岐にわたっていることが一目瞭然だ。そのことは同時に、一元的に責任を持つ官庁がはっきりしていないことを示している。

初の総会で議員のひとりが「問題ではないか」と指摘したのは、外国人留学生の時間外活動(週28時間)を超えた過度のアルバイト。日本語議連の約1か月後に西日本新聞社が連載記事で「出稼ぎ留学生」を取り上げた。同紙はネパールやミャンマーからの留学に悪質エージェントが絡んでいる実態などを報じた。

こうした状況を受けて法務省入国管理局(入管局)は留学生受け入れの審査を厳格化した。加えて日本語議連の動きとは別に入管局は日本語教育機関の告示基準の大幅改定を行った。これは日本語学校にとっては学校運営をめぐり大きな改革を迫るもので、「負担増」と受け止める日本語学校が少なくない。

入管局の審査の厳格化に対して日本語学校の間からは「うちはきちんと対応しているのに……」とぼやき声が上がっていたが、一部とはいえビジネス優先で留学生を労働者としかみない日本語学校の存在があるのも否定できない事実だ。それが留学生政策をゆがめているとしたら、行政と業界が一体となって対処しなければならない。

そもそも日本語議連の発足にあたり議員側の問題意識としてあったのは、そうした日本語学校の在り方だ。問題点の多くは、学校側だけでなく留学生受け入れの仕組みそのものにある、という。法的に株式会社立の日本語教育を「教育」として位置付けないなど文部科学省の対応が不十分であり、日本語学校の「管理」のほとんどを入管局に任せているのが実情だ。留学生が急増する中で、従来の仕組みのままでは矛盾が広がるばかりではないか。それを是正できるのは民意を吸収できる政治の力しかないのだ。

一方、日本語学校側にも様々な動きが出ている。文化庁が昨年10月に作成した資料によると、日本語学校の業界団体は一般財団法人日本語教育振興協会、一般社団法人全国日本語学校連合会、一般社団法人全国専門学校各種学校日本語教育協会の3団体。当時は法人格をまだ持っていないが、日本語学校ネットワーク(後に一般社団法人化)も業界団体として活動していた。このうち全国専門学校各種学校日本語教育協会が再編され、全国専門学校日本語教育協会、全国各種学校日本語教育協会、全日本学校法人日本語教育協議会の3団体が新たに発足した。団体の再編が今後の日本語議連の活動に影響を及ぼすのかどうか。

また、政治的に予想外の展開があった。10月の衆院の解散・総選挙だ。この選挙で日本語議連の会長、会長代理、事務局長など幹部のほとんどが再選されたのは何よりだった。中心的な議員が議席を失うと、議連の活動が休止状態になりかねない。日本語教育推進基本法制定の動きがとん挫する恐れがあった。他の議員連盟では、幹部の落選で活動が中断または停滞するケースはよくあるという。

ただ、解散・総選挙によって、日本語議連の活動に多少の影響が出ることは避けられそうもない。特別国会は11月1日に開会。会期は12月9日まで39日間と決まったが、日程的には窮屈なのが現状だ。新人議員の加入呼びかけも必要だ。民進党の分裂などで政治状況が混とんとしている。さらに河村会長が多忙な予算委員長に就任したことで、日本語議連の日程調整が難しくなりそうだ。

日本語教育には日本語学校をめぐる問題以外にも日本語教師や日本語ボランティアの育成など、課題は少なくない。日本語議連には幅広い課題を包括した議論が求められる。立法チームが作成した「基本法」の法案が総会で議論されれば、様々な観点から意見が出るだろう。日本語議連の本格的な活動は来年の通常国会に持ち越されそうだが、新たな気持ちで再出発されることを期待したい。

(了)

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (3)

stromectol tab

Priligy

gay older dating

gay dating questions

[url=”http://gaydatingzz.com?”]gay turkish dating[/url]