多様な問題提起があった<やさしい日本語>と多文化共生シンポジウム――パネリストとして参加して

多様な問題提起があった<やさしい日本語>と多文化共生シンポジウム――パネリストとして参加して

学習院女子大学国際交流文化学部主催で「<やさしい日本語>と多文化共生シンポジウム」が2月17,18両日、同大学のホールで開催された。やさしい日本語をテーマとしたこれだけの規模シンポジウムはおそらく初めてである。筆者はパネリストとして招かれ、ブース発表の機会も頂戴した。今回のシンポジウムのポイントと示唆したことについて、個人的な意見を交え報告したい。

1)多岐に渡る社会課題を解決する「やさしい日本語」

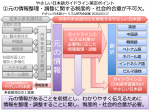

減災や公文書書き換えの領域から、主に国内外国人を対象として発展してきた「やさしい日本語」だが、わかりやすく伝えるという意識は「国語教育」でも重要であるという指摘(京都外国語大学・森篤嗣教授)や、日本人でも第二言語として日本語を学んでいる「ろう者」への教育にも重要だという視点(一橋大学・庵功雄教授、明晴学園・岡典栄氏他)など、外国人以外にもその研究が有効であることが示された。

さらに日本自立生活センターのあべ・やすし氏が、読みやすく配慮した表現でも視覚・聴覚障害を持つ方々が一人で処理するとき問題が起こる事例を挙げながら、「ことばのバリアフリー」という考え方を提示した。

いずれにせよ「母語話者側がわかりやすく伝える」という考え方は共通であり、様々な法整備が必要な施策に比べ、比較的導入しやすいのが「やさしい日本語」の普及施策だと筆者は考えている。象徴的なシンポジウムで多岐に渡る視点が集まった意義は大きい。

[ブース発表での筆者]

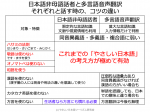

2)「やさしい日本語」というキーワードについて

初日のパネルディスカッションでは、森教授は明治時代の作家たちが自らリードした「言文一致運動」の成果をあげ、現在ではわかりやすい小説であることがことさら評価されることはなく、言文一致が浸透していることを指摘した。また会場からは、ここまで多岐に渡る「やさしい日本語」というキーワードが合わなくなってきているのではないか、他に呼称があるのではないかという指摘もあった。

これに対し庵教授は「やさしい日本語にとってもっとも名誉なことは「やさしい日本語」ということばが使われなくなることだ」と述べつつ、(言文一致運動同様)過渡期において重要なキーワードであることには変わりがないという考えを示した。

筆者もこのことについて発言し、これだけ「やさしい日本語」に関心を持つ層が広がっていっている中で、一言で大きなコンセプトを説明できる象徴的なキーワードとして、関係者が結集して世に伝えていくべきだと述べた。

3)企業での展開が期待される「やさしい日本語」

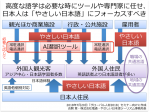

1日目の基調講演および2日目最後の庵教授との対談では、移民政策提言の旗手である日本国際交流センターの毛受敏浩(めんじゅとしひろ)執行理事が、従業員や生活者としての外国人に関連し、「やさしい日本語」の「企業への展開の可能性」に時間をかけて言及した。外国人従業員にもわかりやすい日本語を使う企業風土をつくることは、今からでも着手できることであると指摘している。

筆者は「なかよくなる」ための「やさしい日本語」を普及することを目標としており、そのためにまず「観光」から始めたと、パネルディスカッションで述べた。ブース発表では主に現役の日本語教師の方々が集まり、「やさしい日本語を普及するのは、日本語教師の新しい役割」というテーマでワークショップを行った。大変な熱気で、明日からでも実現したい「やさしい日本語」普及の「仕事」のアイデアがたくさん出てきた。

毛受氏が言及する「まったなしの人口減少」に直面している日本社会にとって、「やさしい日本語」の考え方は一刻も早く民間レベルで普及しなければいけない段階に入っている。今後は市井の日本語教師を巻き込み、きちんと報酬に基づく自立的な活動に育てていかなければいけないだろう。

4)「寛容な気持ちを持つ」こととしての「やさしい日本語」

今回のシンポジウムで筆者が再認識したのは「やさしい日本語」は「技術」ではなく「気持ち」の問題であるということである。外国人だけでなく、日本語を第二言語として学ぶろう者が、「が」や「を」などの助詞を間違えるだけで、日本人から「ばかにされる」という状況が残念ながら存在する。そして、そのような第二言語習得過程にある人に対しもっとも理解があるのは、日本語教育関係者である。庵教授が「ろう教育は、日本語教育のど真ん中である」とおっしゃったことが胸に突き刺さった。

「やさしい日本語」は、日本人側の情報提供や発話の配慮・調整という面が注目されるが、それ以上に相手に対して寛容な気持ちを持つということが重要なことであると、シンポジウムを経て考えるようになった。「やさしい」というキーワードの示唆する新たな意味に気が付いた2日間であった。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (41)

Is yogurt good for liver such as?

https://flagylpls.com flagyl 250 mg tablets for dogs

http://www.candipharm.com/

character analysis essay example of an essay buy essay cheap

mobile casinos for real money

[url=”https://free-online-casinos.net”]sign up casino bonus[/url]

usa casino online

https://postmailmed.com/ best erectile dysfunction drug

generic provigil

buy azithromycin zithromax zithromax z-pak price without insurance

cialis tablets cialis 20mg

where to buy zithromax https://zithromaxdot.com/

Howdy superb blog! Does running a blog such as this require a great deal of work?

I have virtually no expertise in programming however I had been hoping to start my own blog in the near future.

Anyhow, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

I know this is off topic nevertheless I just had to ask.

Thanks!

women taking cialis buy cialis information

hydrochloride cream what is hydroxychloroquine

herbal form of cialis does daily cialis lower blood pressure

how does plaquenil work https://chloroquineetc.com/

chloroquine phosphate tablets chloroquine mechanism of action

what are the side effects of hydroxychloroquine hydroxychloroquine plaquenil

chloroquine phosphate tablet where can i get hydroxychloroquine

hydroxychloroquine buy plaquinol

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis pills

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like

to know where u got this from. thanks a lot

I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering

what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would

cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.

Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Appreciate it

best erectile pump https://plaquenilx.com/ erectile booster

can erectile dysfunction caused by guilt https://canadaerectiledysfunctionpills.com/ erectile curvature

cialis canadian pharmacy https://canadacialisstore.com/ do you need prescription for canadian prescription of cialis in usa

canadian generic cialis 20mg https://canadacialisstore.com/ cialis at canadian pharmacy

I’m really impressed along with your writing abilities as well

as with the format in your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself?

Either way keep up the nice high quality writing, it’s uncommon to peer a great weblog like this one

these days.. 0mniartist asmr

[url=https://ljcialishe.com/]cialis soft[/url] [url=https://cialisvja.com/]cialis effects[/url] [url=https://viagraonlinejc.com/]does the government fund viagra[/url] [url=https://viagratx.com/]how to buy viagra[/url] [url=https://buycialisxz.com/]coupons for cialis[/url]

[url=https://dissertationahelp.com/]dissertations database[/url] help writing dissertation dissertation help dissertation coaching services

how many payday loans can i have at one time in oklahoma virginia internet payday loan laws cash loan companies

canada pharmacy ed drugs canadian rx pharmacy online

canadian viagra canadian pharmacy online canadian rx pharmacy online

azithromycin zpak https://azithromycinx250.com/

tylenol 3 over the counter https://tylenol1st.com/

erectile dysfunction cialis medicines http://www.cialisles.com/

Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for providing this information. https://viatribuy.com/

I visited various sites however the audio feature for audio songs present at

this web site is in fact wonderful.

Thanks in favor of sharing such a pleasant opinion, article is pleasant,

thats why i have read it completely

Remarkable issues here. I’m very satisfied to see your post.

Thank you so much and I am looking forward to touch you.

Will you kindly drop me a mail?

Have you ever thought about including a little bit more

than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything.

However just imagine if you added some great images or videos to give your

posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could definitely

be one of the greatest in its field. Terrific blog!

Good information. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon).

I’ve book marked it for later!

Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I put things off a lot and never

seem to get anything done.