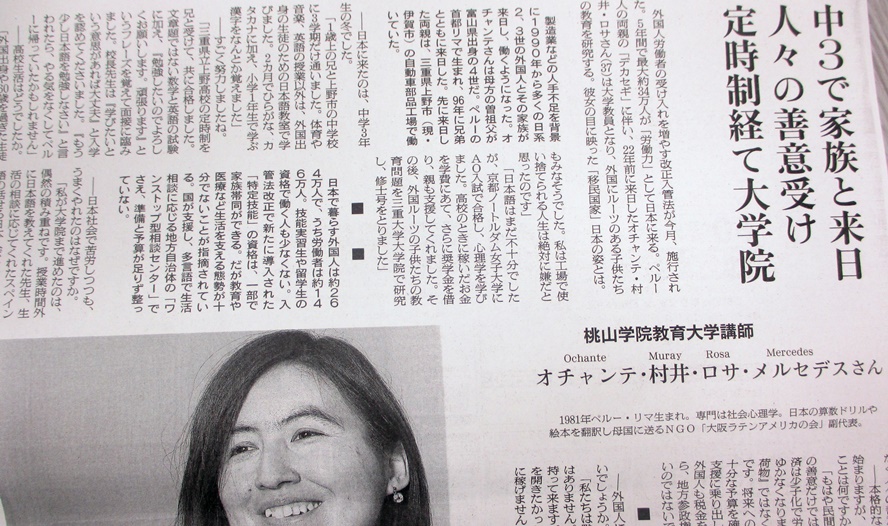

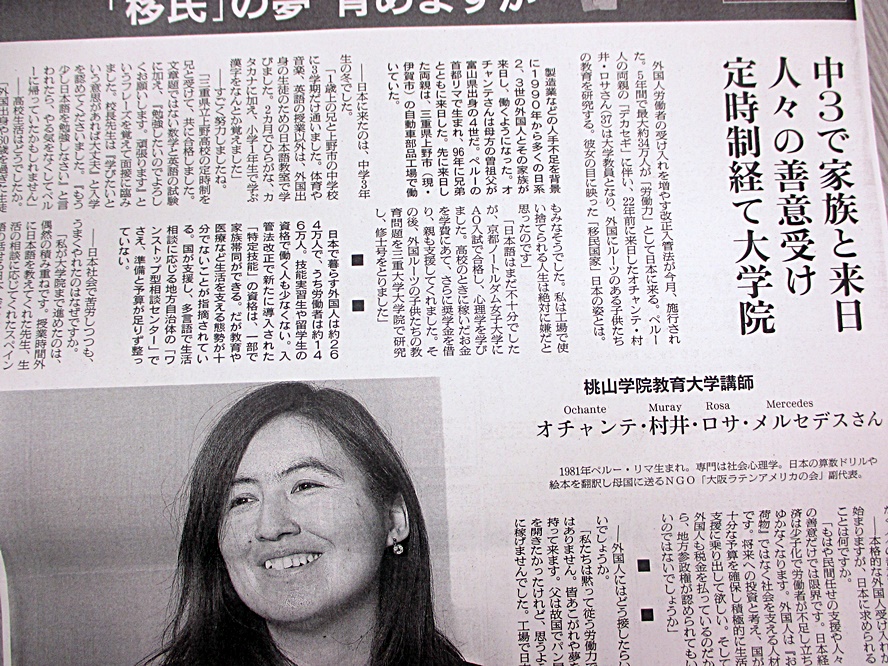

「社会を支える人材を国が積極支援を」――日系人としての想いを朝日新聞のインタビュー記事で語るオチャンテさん

- 2019/4/19

- 時代のことば

- 175 comments

「社会を支える人材を国が積極支援を」――日系人としての想いを朝日新聞のインタビュー記事で語るオチャンテさん

朝日新聞は4月16日の朝刊のオピニオンの欄で、日系ペルー人4世のオチャンテ・村井・ロサ・メルセデスさんのインタビュー記事を掲載した。オチャンテさんは2018年2月3日「にほんごぷらっと」の当欄(時代のことば)に「『日系4世』そして、『移民第1.5世代』として生きて」と題した一文を寄稿してくれた。大学教員となって外国にルーツのある子供たちの教育を研究するオチャンテさん。今回のインタビュー記事でも、「『とにかく頑張って高校を卒業するように』と、親にも本人にもいつも伝えています」と教育の重要性を訴える。

オチャンテさんはデカセギで日本に渡航していた両親の呼び寄せで来日。三重県伊賀市の中学校に3年に編入した時は「日本語ゼロ」だった。国際教室で日本語を勉強し、音楽、体育、英語の授業の時だけクラスに戻った。中学校にはわずか2カ月しか通わなかったが、定時制高校の試験を受けて合格。がんばり屋のオチャンテさんは、その後、大学に進学して母校の中学校で外国にルーツのある子供の支援をしたことで教育の重要性を痛感し、教育者になることを決意し大学院に進んだ。

定時制高校の時代をインタビュー記事でこう振り返る。「外国出身や60歳を過ぎた生徒もいて、頑張ろうという雰囲気がありました。朝8時からカメラの部品工場で働き、夕方5時半から授業でした。熱心な先生が毎日その30分前から日本語を特訓してくださいました。夜9時の学校を終え、自転車で40分かけて家に帰ると、寝るだけです。4年間、そんな生活を続けて卒業しました」。「熱心な先生が毎日その30分前から日本語を特訓してくださいま

そう語るオチャンテさんだが、「私が大学院まで進めたのは、偶然の積み重ねです」とあくまで謙虚だ。「授業時間以外に日本語を教えてくれた先生、生活の相談に応じてくれたスペイン語の話せる日本人ボランティアの方。たまたま、いい人たちに巡りあえたからです」と言うのだ。外国人の子供が成長する過程では、日本人のサポートが大きな支えになるのも事実だろう。

1989年の入管法改正によって「定住者」という在留資格ができたことで、ブラジル、ペルーなど南米から日系が相次ぎデカセギとして来日するようになった。オチャンテさんのような移民第二世代も20代から30代を迎える。日本生まれの日系人も増えているが、マイノリティの子供はいじめを対象になるなど様々な課題を抱えている。高校の進学率はまだ低い。進学しても中退してしまう生徒も少なくない。

「言葉がわからず勉強についていけないのです。親が病気になり、学費が払えないこともあります。中退すると居場所がなくなり、悪いことをする若者も出てきます。就職しても不安定な職しかありません。『とにかく頑張って高校を卒業するように』と、親にも本人にも伝えています」と話すオチャンテさん。自身が大学の教壇に立つようになり、「教え子は小中学校の教員を目指しています。これからは全国どこの学校にも、外国にルーツを持つ子供がいる時代になります。私の経験が生かされ、どんな子供にとっても居心地のいい教室があちこちにできるとうれしいです」と語る。

2018年12月の入管法の改正で外国人の受け入れ枠が拡大され、生活者としての外国人がさらに増える見通しだ。その受け入れに関してオチャンテさんは「もはや民間任せの支援や人々の善意だけでは限界です。外国人は『お荷物』ではなく社会を支える人材です。国が十分な予算を確保し積極的に生活支援に乗り出して欲しい」と期待感を示す。

オチャンテさんは昨年2月に「にほんごぷらっと」に寄稿してくれた時は、奈良学園大学人間教育学部人間教育学科助教だったが、その後、桃山学院教育大学講師に。順調にステップアップしているようだ。

オチャンテさんが「にほんごぷらっと」に投稿してくれた原稿は、以下のURLで読むことができます。

http://www.nihongoplat.org/author/rosa-mercedes-ochante-muray/

石原 進