2025年は「分断」を克服し「共生」の道筋を示す年に

2025年は「分断」を克服し「共生」の道筋を示す年に

2025年は戦後80年だ。昭和100年でもある。その節目の年は、「共生」と「分断」がせめぎ合う年になるのではないか。政府は日本語教育の充実などの取り組みに力を入れている。しかし、一方で日本社会でもSNS(ネット交流サービス)による情報が拡散し、政治的、社会的な対立が広がりを見せている。日本語が不自由な外国人はSNSのカヤの外に置かれ、批判にさらされやすい。新たな年は「共生」へのより深い理解が求められる。

国家間の分断は、問題を外交で解決できないと戦争になる。ロシアによるウクライナへの侵略戦争、イスラエルのガザへの報復戦争もある。戦争にならないまでも、米国はトランプ氏が勝利した米大統領選で、社会の分断がより深刻になった。政治的な分断が深まる韓国では大統領による戒厳令で大きな混乱が続いている。

国内に目を転じると、兵庫県知事選をめぐる状況がSNS時代の社会のゆがみを象徴している。知事派と反知事派の反目はSNSを通じて分断状況を広げている。知事らが公選法違反の告発を受けているように、批判されるべきは知事側にあるように見えるが、エスカレートする情報戦は冷静な議論の域を超えているように見える。

SNSではデマや虚偽の情報が流されている。情報の発信元が特定されにくいこともあって、相手への批判や攻撃がより激しくなっている。兵庫知事選などではSNSによって公正であるべき選挙がゆがめられるなど想定外の事案が相次いだ。公選法の改正が急務だろう。

埼玉県川口市ではクルド人の振る舞いをめぐって様々なトラブルが起きている。クルド民族は複雑な歴史と政治状況を抱えている。残念なことに、警察のやっかいになった事件が発生した。日本人との軋轢などが国会で議論にもなった。加えてSNSでも日本人側からクルド人批判が相次いでいる。

異文化の外国人と日本人との間の摩擦は過去にもあった。1990年代には日系ブラジル人などが数多く暮らす地域では、ごみの捨て方や騒音などの問題が発生した。いま、またクルド人に対しても日本人側から同様の苦情や批判が起きている。

日系人の場合は2001年には浜松市が呼びかけて「外国人集住都市会議」が発足。外国人住民の課題解決のため約20の自治体が連携、協力し、要望事項をまとめ国に対応を求めた。その結果、「共生」に向けて様々な施策の前進が見られた。

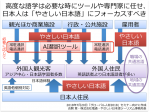

クルド人問題が今後、どのような展開を見せるのか。問題解決への道筋を見通すことは難しい。クルド人と日本人の側のコミュニケーションが十分に取られていないのは容易に想像できるからだ。クルド人たちは恐らくほとんど日本語が通じない。クルド人が使うトルコ語を話す日本人もごく限られている。SNSではクルド人批判がかまびすしいが、クルド人側からの反論は伝わってこない。

政府は在留外国人のための日本語教育を「国の責務」としている。そのため日本語教育機関認定法を2023年5月に制定し、日本語学校を地域の日本語教育センターする考えだが、まだ日本語学校が生活者のための日本語教育ができる状況にはない。クルド人が日本語を学ぶ機会はごく限られているのではないか。

在留外国人人が2024年6月末で350万人を超えた。日本経済の活力の維持には外国人の労働力が欠かせない。日本人がやりたがらない解体業をクルド人が担っているのも事実だ。彼らを批判するのは簡単だが、日本人とのわだかまりを解消することも重要だ。課題解決に向けた国や自治体の責任は重い。

大きな責任を負うようになる日本語学校は教員不足など多くの課題を抱え、ニーズに応えるための態勢整備にはなお時間がかかりそうだ。日本語教育が充実し、クルド人など在留外国人がSNSを通じて日本語で反論できる時代がくれば、日本人との相互理解が進むだろう。「分断」から「共生」へ。新たな年がその一歩となるよう祈りたい。

にほんごぷらっと編集長・石原 進