「外国人との共生社会」構築という壮大な社会実験

- 2019/9/27

- 多文化共生, 時代のことば

- 713 comments

「外国人との共生社会」構築という壮大な社会実験

「『外国人との共生社会』という時代にあって、入管庁の果たす役割はますます重要になっていくと思う」

月刊誌「文芸春秋」10月号に掲載された「時代を切り拓く〝異能〟の人びとの物語・令和の開拓者たち」のシリーズ。冒頭に紹介した言葉は、出入国在留管理庁(入管庁)の佐々木聖子長官の発言だ。

なぜ、佐々木長官が「令和の開拓者」なのか。2018年12月には改正入管法が成立し、政府は「外国人受け入れ・共生のための総合的対応策」を策定した。一連の法改正や施策のとりまとめを主導したのが佐々木長官だ。新たな在留資格「特定技能」の創設で外国人労働者の受け入れを拡大するとともに、政府は外国人との共生のための126の施策を初めてまとめた。令和の時代とともに日本は「開国」に舵を切った、というわけだ。

前身の法務省入国管理局は外国人の入国に関する許諾権を持ち、不法滞在者を摘発する権限をもっていた。改正入管法には、法の目的に「本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図る」との新たに一文を加えた。法律用語としての「外国人の在留の公正な管理」を突き詰めていくと、「外国人との共生社会」の構築に行きつくと思う。入管庁には、新たなミッションとして「共生」が課せられたのだ。

しかし、大手メディアは改正入管法に関して外国人労働者の受け入れ拡大を「歴史的な政策転換だ」として大きく報じながら、なぜか「在留の公正な管理」→「共生社会の実現」にはほとんど触れなかった。その意味では「文芸春秋」の記事は、異色の女性官僚としての佐々木聖子氏の人物像を紹介しつつ、法整備の進め方や「入管庁が果たす役割」に言及したことは大きな意味がある。

ここで同誌の詳細を紹介する余裕はないが、記事の最後で入管法改正時の法務事務次官で現東京高検幹事長の黒川弘務氏がこう言っている。「それを決める壮大な社会実験といってよい。失敗すると開国はしばらく頓挫する。成功するかどうかは、佐々木の舵取りにかかっている」。共生社会が実現できるかどうか。その成否を入管庁という新たな役所が握っているということだ。

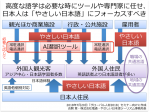

ところで、入管庁は「共生社会」の構築に向けた新たな任務を遂行するために本庁内に在留管理支援部を設け、全国8つの地方出入国在留管理局と3つの支局に外国人の受け入れ環境調整担当の総括審査官を配置した。政府の総合的対応策の共生分野の施策について政府内の調整役などを行うのが仕事だ。

一方、政府の取り組みとは別に270万人を超える在留外国人との交流はすでに様々な形に始まっている。留学生が日本語を習う日本語学校では、1983年の「留学生10万人計画」以来、日本語教育だけでなく様々な生活支援を留学生に行ってきた。これを「共生」と呼ぶのかどうかはともかく、そうした交流の積み重ねの上に共生社会が構築されてきたはずだ。日本型移民政策の「壮大な社会実験」への取り組みはまだ緒についたばかりだ。

石原 進